歯の病気を放置すると、他の病気を引き起こす可能性があり、結果として 医療費が約1.7倍に増える という研究結果が示されています。

また、歯の痛みなどで仕事のパフォーマンスが落ちたり休んだりすることで、社会的損失は年間約48兆円にも及ぶとされています。

つまり、「歯の健康を軽視するとお金も健康も失う」ということです。

要するに、定期的に歯科を受診することが、健康にも家計にも大切というメッセージですね

日本人の3人に1人はいるといわれる「知覚過敏」。

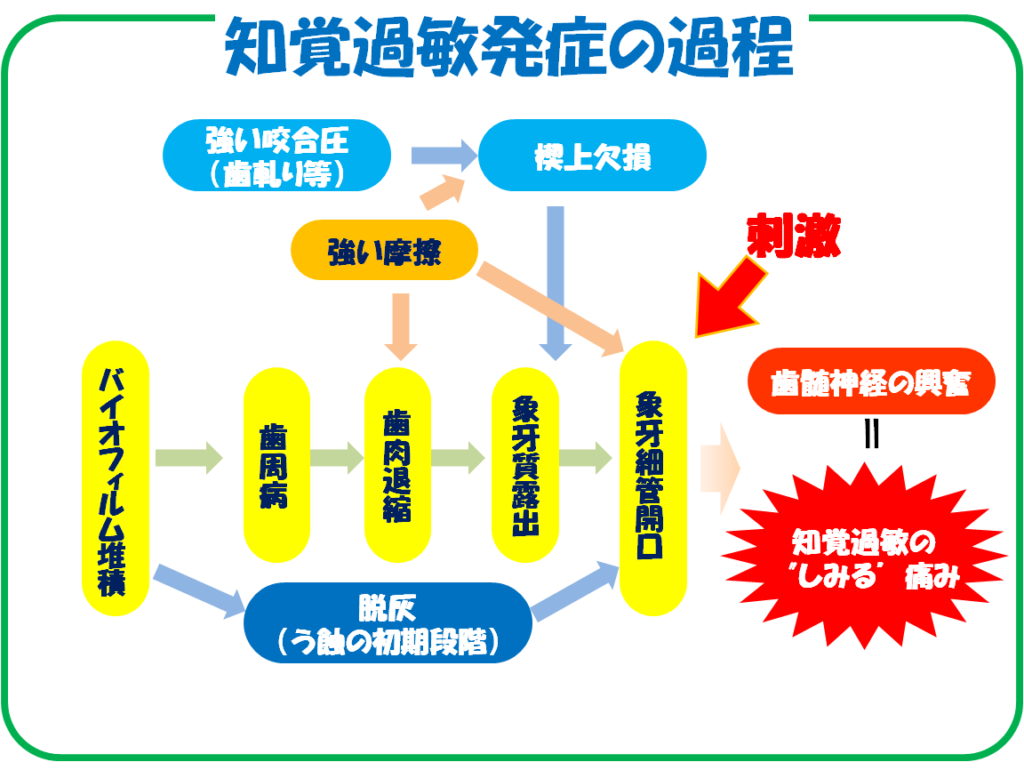

ご存じのように、知覚過敏の原因としてはオーバーブラッシング、歯ぎしり、歯周病で歯肉退縮が起こることで象牙質が露出するなどがあります。

冬になると水が冷たくなり、熱いものを食べる機会も増えるため、知覚過敏を感じることが多くなります。

知覚過敏は国家試験にも出るくらい基本中の基本ではありますが、今日は改めて知っておきたい「知覚過敏」のことについてお伝えします。

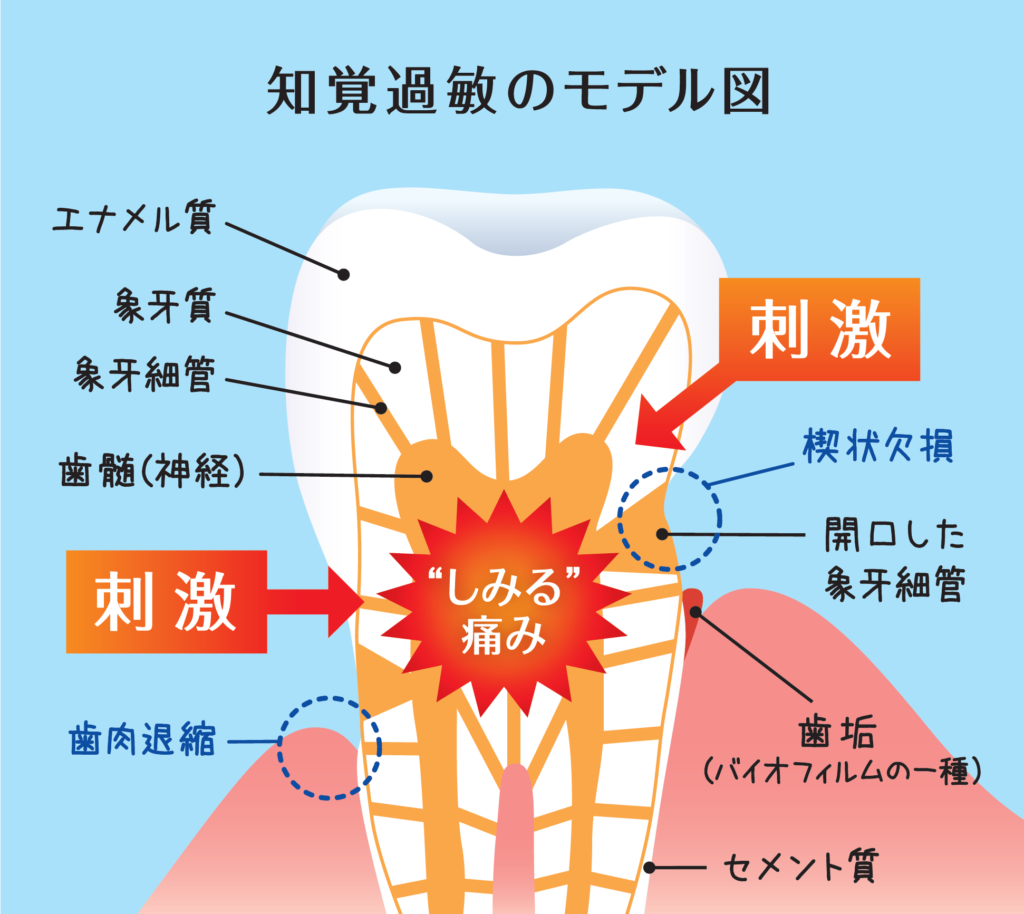

知覚過敏の痛みが起こる場所は歯根部の象牙質が露出した部分です。

象牙質が露出する原因は歯肉の退縮ですが、その原因としては主に以下の4つが挙げられます。

1、かみ合わせの異常(歯軋りなど)

2、歯周病の進行

3、誤ったブラッシング(かたい歯ブラシを使う、オーバーブラッシングなど)

4、加齢

象牙質の表面には歯髄に通じる無数の穴(象牙細管)が開いており、外部刺激が伝わりやすくなっています。

歯肉の退縮以外にも、バイオフィルムにより脱灰が起こって象牙細管が露出するケースもあります。

この象牙細管に、

・温度刺激:冷たいもの、熱いもの

・機械刺激:ブラッシングなど

・化学刺激:甘いもの、酸っぱいもの

といった刺激が加わることで神経が刺激され、「しみる」「痛い」といった知覚過敏の症状が発生します。

知覚過敏に有効なのが、「硝酸カリウム」と「乳酸アルミニウム」の2つの成分です。

この2つの成分には、それぞれ異なる特徴があります。

・硝酸カリウム

神経鈍麻を起こし、“しみる”痛みの伝達を即座にブロックする。

・乳酸アルミニウム

象牙細管の開口部を封鎖し、痛みの原因である刺激をブロックする。

但し、一番大切なことは、ただ知識として知っているだけではなく、知識を活用した上で製品や対策法を患者さんにすすめられるようになることです。

次の章では、患者さんが簡単にできるセルフケア法をまとめたので、ぜひ参考にしてください。

知覚過敏になる理由は患者さんによってさまざまです。

まずは患者さんが知覚過敏になった原因を特定し、患者さんに合った指導をすることが大切です。

ここでは、患者さんが手軽にできるセルフケアを4つご紹介します。

どれも効果的な方法なので、患者さんに合った方法をご紹介ください。

当然ですが、痛いからといってブラッシングをおろそかにするとう蝕や歯周病リスクが高まります。

先ほどお話しした硝酸カリウムや乳酸アルミニウムのような「知覚過敏の痛みを防ぐ歯磨剤」を患者さんに使ってもらうのが効果的です。

知覚過敏の原因の一つにオーバーブラッシングがあります。

知覚過敏の患者さんの場合、歯ブラシはやわらかいものを使ってもらい、軽い力で磨くことを指導するのがポイントです。

飲食物の食べかすはバイオフィルム成長の原因となり、象牙細管の開口がいっそう進んでしまいます。

そうなると知覚過敏が進行するのはもちろん、う蝕の原因にもなります。

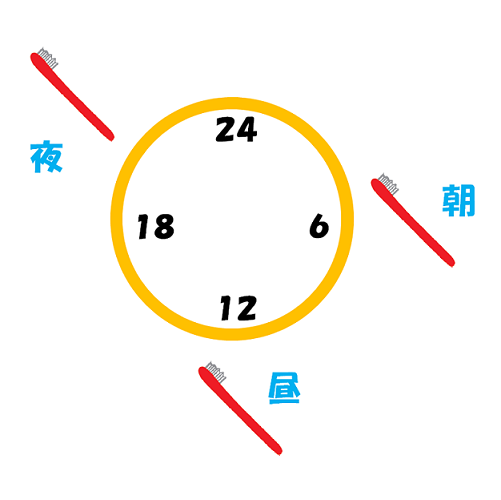

食後はもちろんですが、スポーツドリンクなどの酸性の飲料を摂ったあとにもしっかり歯磨き・うがいをすることを指導します。

冷たい飲食物をできるだけ控える

冷たい飲食物や熱すぎる飲食物は知覚過敏の大敵。

夏場は冷たいもの、冬場は熱いものを飲食したくなりますが、痛みが治まるまでは過度の負荷をかけるのは避けてもらうようにします。

知覚過敏は象牙質が露出することに起因します。

「患者さんが知覚過敏になったのはなぜなのか?」をしっかりと特定し、その原因を解消できる指導をすることが大切です。

歯磨きのやり方はもちろん、痛みを防ぐ歯磨剤を紹介するなど、患者さんが手軽にできる方法を提案できると効果テキメンですよ。

歯間ブラシ関連でもう一つよく聞かれる質問があります。それは・・・

『歯間ブラシを使えばフロスは使わなくて良いの?』

という質問です。

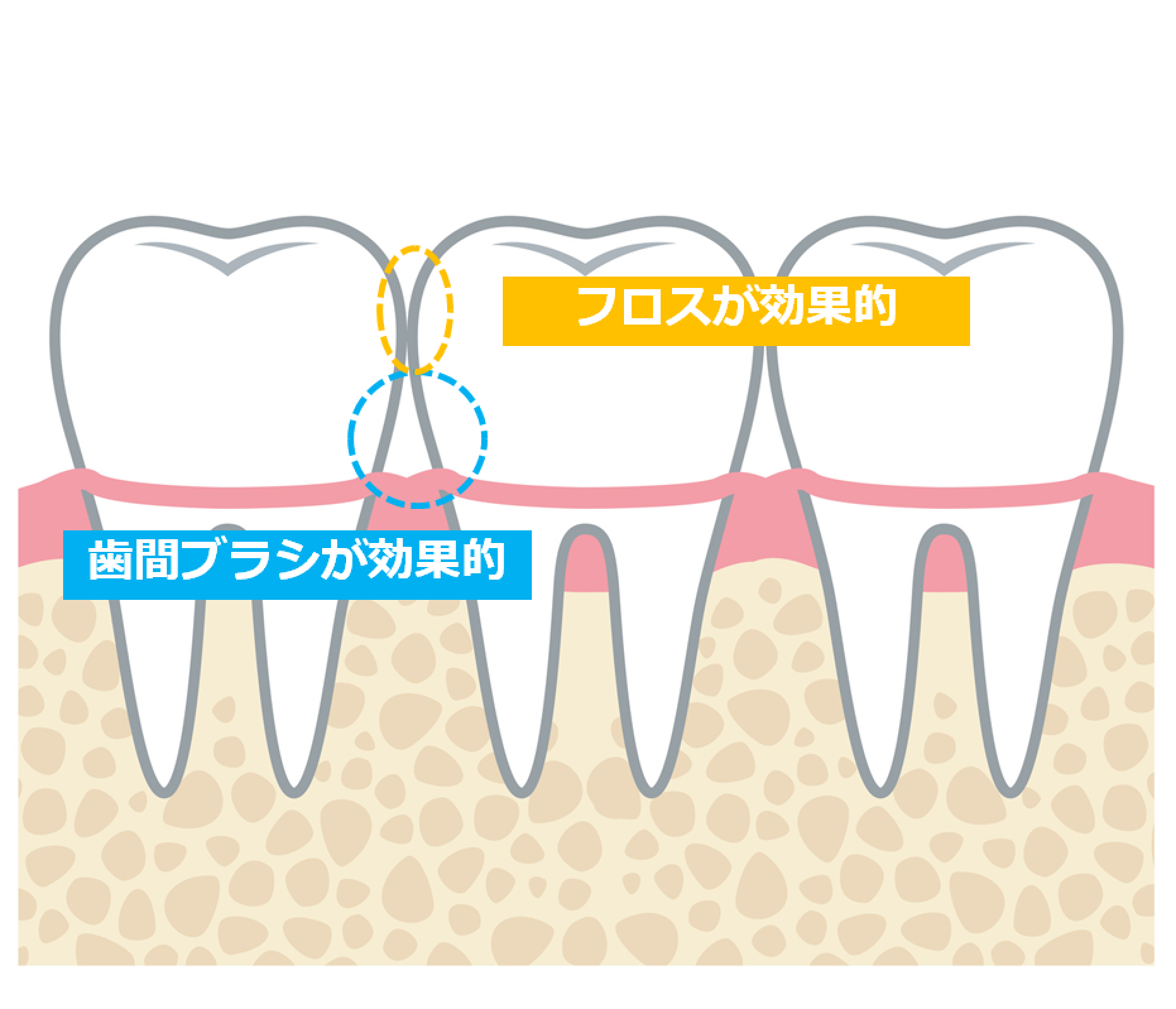

結論からいうと、歯間ブラシとフロスは併用することで、さらなるう蝕予防、歯周病予防を期待できます。

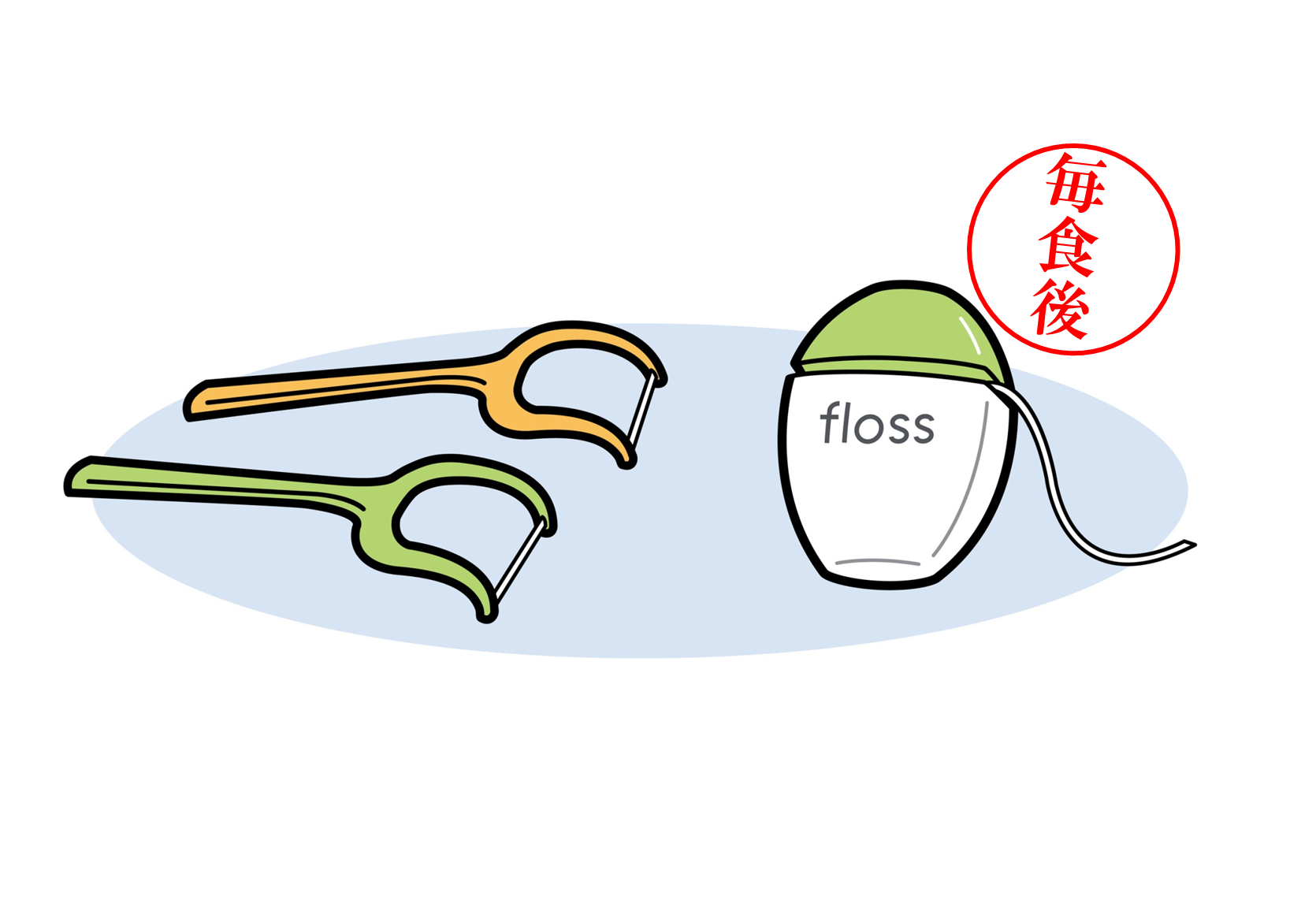

今日は、歯間ブラシとフロスの違いと、フロスはこんな使い方もできるという事例をご紹介します。

すでに歯間ブラシを使っている方でも、フロスを併用することをオススメします。

歯間ブラシは歯と歯の隙間の清掃に向いていますが、狭い隙間には使うことができません。一方、フロスは広い隙間の清掃には向いていないものの、狭い隙間にも使えるのが特徴です。

このように、歯間ブラシとフロスはお互いの欠点を補う関係にあるため、併用することで効果的にう蝕予防や歯周病予防ができます。

歯と歯の隙間のう蝕が多い子どもにはフロスが特にオススメです。

フロスの使い方としては、可能であれば毎食後に使うのが理想的です。

ですが、朝は忙しく、昼は会社という方が多くいらっしゃいます。毎食後使っている方は少なく、ほとんどの方が寝る前のみ使っているのが実情です。

中には「歯ブラシ・フロス・歯間ブラシを全部使わなきゃいけないの?」とおっしゃる患者さんもいらっしゃいます。

このような方には根気よくう蝕や歯周病のリスクと、それぞれの製品のメリットを説明して納得していただくしかありません。

私の場合は、「まずはフロスと歯間ブラシを1日1回寝る前だけで良いので使ってみませんか?」とご案内しています。

この場合も患者さんの生活状況に合わせてご提案していくのが、続けていただくポイントです。

フロスにはミントフレーバーなどがついている製品があります。

昼食後に歯磨きができない場合は、フレーバーがついたフロスを使うだけでも口の中がスーッとした感じになり、スッキリできます。

これはメーカーの担当さんから教えていただいたのですが、外回りのお仕事など、昼食後に歯磨きをするのが難しい方にオススメの使い方です。

この方法、意外と気に入ってくれる方もいらっしゃるので、患者さんのお仕事が営業などであればオススメしてみてはどうでしょうか?

フロスを使い始めた頃に出血をすることがありますが、心配はいりません。

出血する原因としては、フロスで歯肉を傷つけた、歯肉に炎症が起こっている、という2パターンが考えられます。

患者さんの多くは「歯ぐきを傷つけてしまったのかな?」と不安になりますが、ほとんどは炎症が起こっているケースです。

炎症が起こっている部位は血流が悪くなるため血液がたまり(うっ血)、わずかな刺激でも出血してしまいます。

そのため、フロスで刺激されることで出血が起こるのですが、たまっている悪い血を排出することになるので血流の改善が期待できます。

毎日使用することで次第に出血が少なくなっていくので、気にする必要はありません。ただし、2週間ほど出血が続くという場合は再度来院してもらうようにお伝えした方が良いでしょう。

歯間ブラシとフロスはそれぞれお互いの欠点を補い合う製品です。併用して使うことでう蝕や歯周病を効果的に予防できます。

ただし、歯ブラシ・フロス・歯間ブラシの3種類を毎食後に使うとなるとハードルが高くなってしまいます。

そのため、患者さんには、フロス・歯間ブラシともに「まずは寝る前に1日1回使ってみませんか?」とご案内するのがコツです。

フロス・歯間ブラシをまだ使っていない、もしくは片方しか使っていない方は、まずはご自身が1日1回試しに使ってみてはいかがでしょうか。

更年期女性の方はホルモンバランスが崩れる影響で唾液の分泌が減るためドライマウスになりやすく、歯周病が進行しやすい口腔環境になりがちです。

今回は「更年期女性の口腔ケア」についてお伝えいたします。

閉経の前後約10年を更年期と呼びます。日本人女性の閉経は平均で50.5歳と言われており、「1年以上月経がない場合」に閉経と診断されます。平均年齢から考えると、40〜60歳ぐらいの方に更年期の症状が現れる可能性があります。

女性ホルモン(エストロゲン・プロゲステロン)の分泌は20〜30代でピークを迎えますが、その後急激に減少することで、さまざまな身体的・精神的症状が出てくるのが「更年期障害」です。主に以下のような症状が現れます。

女性の閉経前における身体的症状としては、のぼせや顔の火照り、脈が速くなる、動悸や息切れ、異常な発汗、血圧が上下する、耳鳴り、頭痛やめまいなどです。精神的な症状としては、興奮亢進、イライラや不安感、うつ、不眠などです。

閉経後はこれらに加えて、膀胱炎や尿失禁、腰や膝の関節痛、目やのどなどの粘膜の異常などの身体的症状と無気力感などが精神的症状として現れてきます。

男性は機能不全(ED)、女性は生理不順も症状としてみられます。

更年期障害. e-ヘルスネット. https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/heart/yk-081.html 厚生労働省

女性ホルモンのエストロゲンには皮膚や粘膜の保護作用・潤い保持作用があります。しかし、加齢に伴いエストロゲンの分泌が減ることで、唾液の調整も乱れドライマウスになりやすくなります。

のどの乾きを訴える方にはドライマウス用の口腔湿潤剤を活用するのがおすすめです。湿潤剤にはジェルタイプ・液体タイプ・スプレータイプなどがあります。

女性には人生で歯周病にかかりやすい時期が3回あると言われています。最初は女性ホルモンが大量に分泌される初潮を迎える頃です。次に妊娠時で、妊娠中に女性ホルモンが増加することで歯周病リスクが高まります。そして最後が更年期です。

前述のように更年期の患者さんは唾液の分泌量が減ることや、服用する薬が増えてくることなどが影響してドライマウスになりがちです。また、女性ホルモンが減ることで骨密度が下がり骨粗鬆症になりやすいことは有名ですが、顎の骨も弱くなるので注意が必要です。

更年期の女性はドライマウスだけでなく歯周病にも注意が必要です。抜歯の主原因第1位が歯周病であることから、歯周病を防ぐことが患者さん自身の歯を残すための一番の予防策と言えるかもしれません。

子どもが3歳を過ぎると次第に自分で歯磨きをするようになりますが、う蝕を予防するためにはまだまだ保護者の方による仕上げ磨きが必須です。

今日は、「子どもの歯磨き・仕上げ磨きの指導のコツ(3歳~小学生編)」についてお伝えします。

2歳を過ぎると乳歯が生えそろってくるうえ、自分で歯磨きも始めます。しかし、まだまだ磨き残しが多いため、保護者の方による仕上げ磨きは欠かせません。

子どもによっては舌が邪魔をして磨きにくいことがありますが、そのような場合は「アー」と声を出してもらうと舌が下がるので磨きやすくなります。

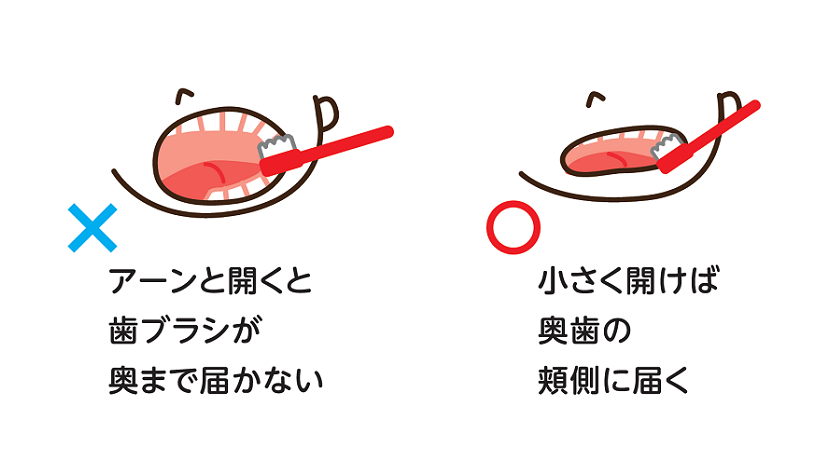

奥歯が生えてからは奥歯に汚れが溜まりやすいので、手前にかき出すように磨くことを指導します。この時、上の奥歯の頬側は口を大きく開けると歯ブラシが届かないので、口を小さく開けて頬が伸びるようにすると磨きやすくなります。

仕上げ磨きを含め歯磨きを嫌がる子どもの話をよく聞きます。そのような場合には、下記の方法を参考に保護者の方に話をしてみると良いと思います。

1.子どもに歯ブラシなどのグッズを選ばせる

歯磨きを“好き”に変える方法の一つ、それは「子どもにグッズを選ばせること」です。

自分で磨くことに慣れてもらうという意味でキャラクター歯ブラシは有効な手です。その際に「どの歯ブラシがいい?」と子ども自身に選ばせることで子どもの歯磨きへの意識が高まります。

歯ブラシに限らず、歯磨剤やコップ・タオルなどの歯磨きに関連するグッズを選ばせることで自分で磨く意識がより高まります。

2.仕上げ磨きの基本を見直す

仕上げ磨きをさせてくれない理由は「体勢」と「歯ブラシ」の二つに原因があると思われます。

寝かせ磨きが基本ですが、座らせて磨く方法と、二人で仕上げ磨きを行う方法もあります。寝かせ磨きを嫌がる場合、磨き方の体勢を変えてみることをおすすめします。

また、歯ブラシが大きかったり、硬すぎたりすることも嫌がる原因です。口に合ったサイズで歯肉を傷つけないためにも、毛先の柔らかい歯ブラシに替えてみるのも良いでしょう。

3.歯磨きの大切さを伝える

理解力が高くなってくる3歳頃からは、「虫歯にならないために歯磨きが必要」ということが理解できるようになってきます。

言葉だけで指導するのではなく、歯磨きを啓発している絵本やアニメを活用して、子ども自身の理解度を高めることが必要です。

小さな子どもの場合、洗面台の鏡では歯ブラシや自分の歯が見えにくいことがあります。子ども自身が歯磨きを始める際には手鏡を利用すると、子どもが自分自身の歯を見ることができるメリットを保護者の方に伝えます。

また、余裕があれば歯磨き後に染め出し液を使って、磨き残しの部分を一緒にチェックしてあげるとさらに良いでしょう。

乳歯と永久歯が混在し始める6歳からは、歯列や歯の高さに凹凸があり、歯ブラシが届きにくいためプラークが溜まりやすく、う蝕のリスクが高まることを保護者の方にも理解してもらいます。

特に生えた直後の永久歯表面は柔らかいうえに粗く、う蝕になりやすいので注意が必要です。

また、乳歯の後ろに生えてくる第一大臼歯は、生えたことに気づきにくい歯です。まっすぐに歯ブラシを入れていてはブラシが当たらないので、斜めに歯ブラシを入れて横から磨くように指導しましょう。

ご存じのように、子どもの場合は隣接面う蝕が高い傾向にあります。そのため、隣接面う蝕を防ぐためには歯間部のプラークをいかに除去するかが一つのカギとなります。

歯ブラシだけでは歯間のプラークを60%しか除去できませんが、デンタルフロスを併用すれば85%のプラークが除去できたというデータがあります。

この事実を保護者の方にもイラストや図などを活用してしっかり理解していただくことが大切です。子どもの頃からデンタルフロスを併用することで隣接面う蝕をより効果的に防ぐことができます。

3歳以降では子ども自身が自分で歯磨きを始めますが、必ず保護者の方が仕上げ磨きをすることがう蝕予防には欠かせません。

仕上げ磨きを嫌がる子どもにもしっかりアドバイスができるよう、今日の内容を知識として取り入れておくと即実践で活用できると思います。

歯科衛生士さんの活躍で保護者の方の理解が深まり、結果として子どものう蝕がさらに減っていくと嬉しいですね!